Erich (Eric) Zeisl

1905 - 1959

Filmmusik in den USA

Erich Zeisl war eines jener eminenten musikalischen Talente Wiens, die 1938 fliehen mußten. Daß ihm die Flucht gelang, ermöglichte ihm, in den USA ein Leben als Filmkomponist zu beginnen, das ihn schon 1942 mit einer zeitgeschichtlichen Arbeit konfrontierte: Zeisl komponierte den Soundtrack zu einer Verfilmung der Geschichte des Attentats auf den Führer des »Reichsprotektorats Böhmen und Mähren«, Reinhard Heydrich, die der emigrierte deutsche Filmregisseur Douglas Sirk unter dem Titel Hitler's Madman herausbrachte.

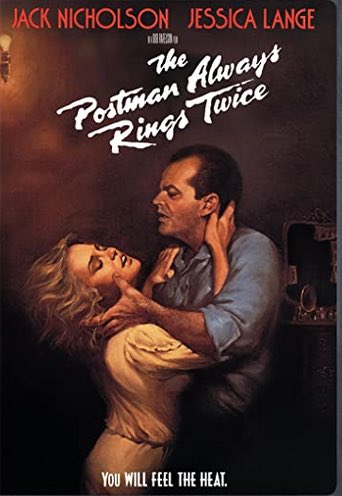

Erich Zeisl war eines jener eminenten musikalischen Talente Wiens, die 1938 fliehen mußten. Daß ihm die Flucht gelang, ermöglichte ihm, in den USA ein Leben als Filmkomponist zu beginnen, das ihn schon 1942 mit einer zeitgeschichtlichen Arbeit konfrontierte: Zeisl komponierte den Soundtrack zu einer Verfilmung der Geschichte des Attentats auf den Führer des »Reichsprotektorats Böhmen und Mähren«, Reinhard Heydrich, die der emigrierte deutsche Filmregisseur Douglas Sirk unter dem Titel Hitler's Madman herausbrachte.Insgesamt schrieb Zeisel die Musik zu 20 Streifen, von denen The Postman Always Rings Twice (1946) der populärste wurde.

Nicht immer kam Zeisl in der Filmindustrie zum Zug, auch dann nicht, wenn ihn berühmte Kollegen empfohlen hatten: So scheiterte beispielsweise ein Projekt, für das Erich W. Korngold seinen Freund Zeisl aus Wiener Tagen vorgeschlagen hatte. Und im Falle der Remarque-Verfilmung A Time to Love and a Time to Die, für die schon ein gültiger Vertrag bestanden hatte, wurde Zeisl 1958 ausbezahlt; man wählte letztendlich lieber doch den mehrfachen Oscar-Preisträger Miklós Rózsa.

Erst in den späten Vierzigerjahren schrieb Zeisl wieder regelmäßig Musik für den Konzertsaal oder für den liturgischen Gebrauch. Am Beginn steht der Auftrag, Musik für die Synagoge zu schreiben. Zeisl nutzte die Gelegenheit zur Komposition eines Requiems nach dem Text des »92. Psalms« nutzte: Schon Anfang der Vierzigerjahre hatte er erfahren müssen, daß einige Familienmitglieder in die NS-Vernichtungslager deportier worden waren, unter anderem wurden Zeisls Vater und seine Stiefmutter Opfer der »Shoah«.

Aufnahmen

Wolfgang Holzmair und Cord Garben brachten 2005 die erste CD mit Zeisl-Liedern (bei cpo) heraus, denen eine Lied-Ausgabe bei Doblinger folgte, die Adrian Eröd herausgab.

Wolfgang Holzmair und Cord Garben brachten 2005 die erste CD mit Zeisl-Liedern (bei cpo) heraus, denen eine Lied-Ausgabe bei Doblinger folgte, die Adrian Eröd herausgab. Das Requiem Ebraico hat Lawrence Foster in Zusammenarbeit mit Deutschland Radio zusammen mit Franu Waxmans Lied von Theresienstadt in der Decca-Serie »Entartete Musik« herausgebracht.

Das Requiem Ebraico hat Lawrence Foster in Zusammenarbeit mit Deutschland Radio zusammen mit Franu Waxmans Lied von Theresienstadt in der Decca-Serie »Entartete Musik« herausgebracht.  Eine CD mit Kammermusik Erich Zeisls erschien bereits 1991 bei harmonia mundi. Sie spannt den Bogen vom frühen Klaviertrio op. 8 aus der Feder des Wiener Teenagers zum Zweiten Streichquartett und einem Trio aus den letzten Jahren der Emigration, kann für die erste Beschäftigung mit Zeisls Musik also Auskunft über die früheste und die späteste der Schaffensphasen geben.

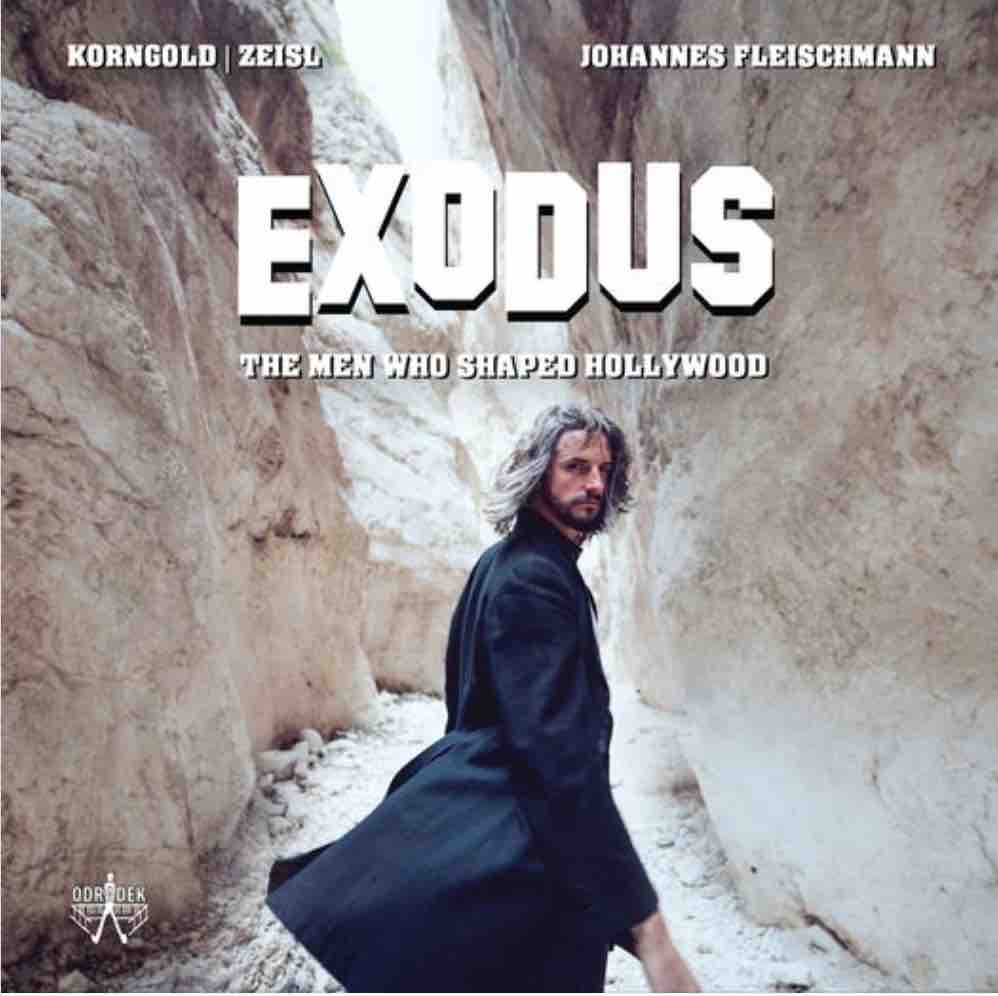

Eine CD mit Kammermusik Erich Zeisls erschien bereits 1991 bei harmonia mundi. Sie spannt den Bogen vom frühen Klaviertrio op. 8 aus der Feder des Wiener Teenagers zum Zweiten Streichquartett und einem Trio aus den letzten Jahren der Emigration, kann für die erste Beschäftigung mit Zeisls Musik also Auskunft über die früheste und die späteste der Schaffensphasen geben.  Der Wiener Geiger Johannes Fleischmann hat die Violinsonaten von Zeisl und Korngold einander gegenübergestellt und erzielte damit für sein CD-Projekt Exodus - The Men who shaped Hollywood eine bemerkenswerte Spannung zwischen Korngolds wienerisch funkelndem Fin-de-siècle-Ton und dem herben, zwischen Klezmer und Klassizismus vermittelnden Klangsprache des späten Zeisl. Wobei Fleischmann zu erzählen wußte, daß sich in den Konzerten, die im Gefolge dieses Projekts stattfanden erwies: die Zeisl-Sonate sei letztendlich das zugänglichere, applaustreibendere Stück...

Der Wiener Geiger Johannes Fleischmann hat die Violinsonaten von Zeisl und Korngold einander gegenübergestellt und erzielte damit für sein CD-Projekt Exodus - The Men who shaped Hollywood eine bemerkenswerte Spannung zwischen Korngolds wienerisch funkelndem Fin-de-siècle-Ton und dem herben, zwischen Klezmer und Klassizismus vermittelnden Klangsprache des späten Zeisl. Wobei Fleischmann zu erzählen wußte, daß sich in den Konzerten, die im Gefolge dieses Projekts stattfanden erwies: die Zeisl-Sonate sei letztendlich das zugänglichere, applaustreibendere Stück...